先週、22時22分に発生した、最大震度6強を観測した山形県沖地震。大きな地震が起きる度に、非常食や水の備蓄、防災グッズの必要性を考えてしまいます。そこで災害への備えとして持っておきたい防災グッズや防災体験について、6月24日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。

災害への備えの中でも、特に重要なのが「水の確保」ですが、今、狛江市にある浄水器メーカー「かりはな製作所」が発売している画期的な浄水器「mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)」に注目が集まっています。どんなものなのか?代表取締役の芟花(かりはな)忠彦さんに詳しいお話を伺いました。

★川の水が飲める!携帯型浄水器「mizu-Q PLUS」

- かりはな製作所・代表取締役 芟花忠彦さん

- 「「mizu-Q PLUS」は、川やお風呂の細菌を濾過する携帯用の浄水器。誰でも簡単に使えて後部にペットボトルを付けて、押し出して水を濾過する。取り付けてすぐに押し出せれば細菌を取り除く。水道法の水道基準を第三者機関でテストし、完全に満たしている。完璧に飲める水になる。」

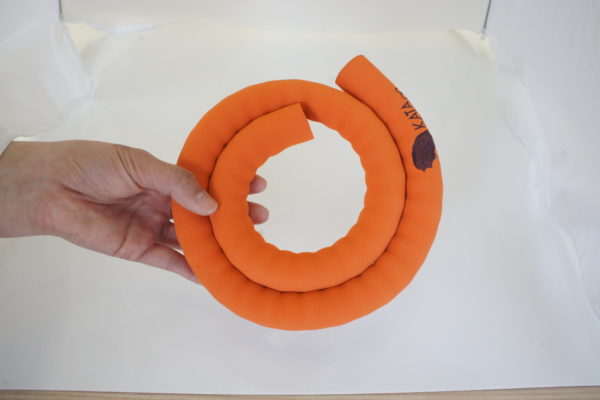

「mizu-Q PLUS」

ペットボトルの飲み口に固定し、ペットボトルから水を押し出します

「mizu-Q PLUS」は、かりはな製作所で元々作られていた「大型の災害用浄水器」のノウハウを活かし、構想から1年半という短期間で完成。去年10月に特許を取って発売されました(大型の災害用浄水器は、都内の災害拠点病院に置かれていたり、東日本大震災でも使われたそうです)。

★お風呂2杯分の水が濾過できる

さらに、「mizu-Q PLUS」の濾過能力が凄いんです。

- かりはな製作所・代表取締役 芟花忠彦さん

- 「汚れの度合いにもよって量は変わるが、1度入った程度のお風呂なら350リットルは濾過できる。川の水もかなり濁っていたら少なくなるが、通常の川なら300リットルは濾過できます。また、フィルターを交換すれば繰り返し使える。本当に一家に1台あれば何かあった時に助かると思うので、お守りとして持っててもらえれば良いかと思う。」

お風呂2杯分を飲み水に変えられる!

軽くてスリムな形状で持ち運びも苦にならないので、断水時など、もしもの時に重宝しそうです。

★暗闇で震度6弱を体験できる「防災体験ナイトツアー」

そして今度は、大きな地震への備えとして注目される、ユニークな「防災体験ツアー」を取材しました。東京消防庁・池袋防災館の館長、明石徹さんのお話。

- 池袋防災館・館長 明石徹さん

- 「夜に災害に遭った時に、どうやって身を守るかを学ぶツアーになっている。目玉になるのは地震体験で普段はテーブルがあり椅子に座った状態で体験してもらう。ナイトツアーは布団に寝て暗い状態で地震を体験してもらう。防災訓練は昼が多く暗い時に災害が起きた時にどう対処するかを体験して欲しくて夜の体験を開催してる。」

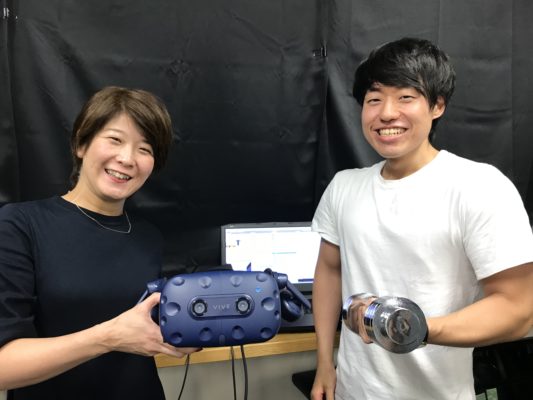

地震体験室での田中。寝ています

「震度6弱」の揺れが来ました!激しい横揺れに、ぐわんぐわん振り回されます

なんとかうつ伏せになり、身体を丸めました

当然ながら、震災は深夜や早朝にも起こります。記憶に新しいところでは、熊本地震や北海道胆振東部地震など…。

そこで、池袋防災館で去年4月から始まった「防災体験ナイトツアー」では、

- オリエンテーション実施後、

- 暗い中での地震体験

- 消化体験

- 煙体験

という流れで、1時間40分ほどかけた4部構成のツアーを体験できます。

実施日は、毎週金曜日の17時〜と19時〜の計2回。予約は必要ですが、無料で参加できます。

自治体や事業所、学校関係の団体や個人での参加、親子連れ、外国人旅行者など、参加者は多様なようです。

★本物さながらの揺れ・炎・煙

先週金曜の17時〜の回に伺った際、豊島消防少年団の子供たちが参加していました。ナイトツアー終了後に感想を聞いてみました。

- 小学3年生

- 「急にグラッときて凄く怖かった。」

- 小学5年生

- 「地震の体験は暗いのが無理で、揺れよりも暗いのが怖かった。」

- 中学3年生

- 「本物さながらで怖かった。一番ためになったのは煙体験のところでした。」

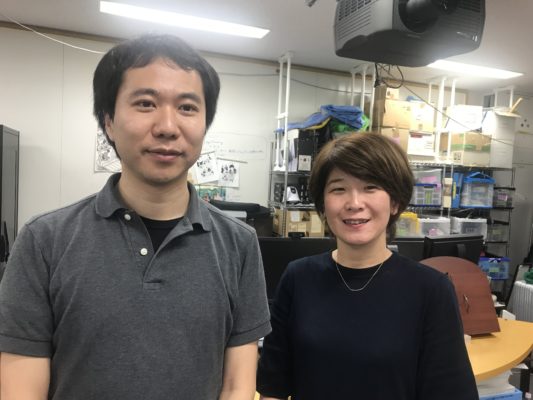

「暗闇での消化体験」を前に、ガイドから説明を受ける消防少年団

現在、ナイトツアーは年間を通して多くの予約が入っているため、実施日の増設も検討しているそうです。

★いまこそ「事前の備え」を!!!

最後に、館長の明石さんは、このツアーの最も重要な役割を教えてくれました。

- 池袋防災館・館長 明石徹さん

- 「夜に起きた災害にどう対応するかが一番大事なのではない。夜に起きた災害にはほとんど対応できない。特に寝ている時に地震が起きても、直ぐに身を守る事は出来ないという事に気付いてほしい。地震が起きる前に備える事が大事。」

私も今回の防災体験で実感しましたが、もしも夜に大震災が起きたとしたら…、とっさに状況判断し、とにかく素早く身の安全を確保するのは至難の業です。暗闇で寝ている状態ではほとんど対処できません。だからこそ、倒れてきても安全な場所に家具を設置したり、壁や天井に固定したり、懐中電灯を枕元に用意しておくなど、何よりも「事前の備え」が重要ということでした。

★「mizu-Q PLUS」をプレゼント!

今回は「mizu-Q PLUS」を10名さまにプレゼントします。ご希望の方は、メールかハガキでご応募ください。

締め切りは6月28日(金)到着分まで有効で、当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

【宛先】

*メール: stand-by@tbs.co.jp

*ハガキ: 〒107-8066 TBSラジオ・スタンバイ「mizu-Q PLUS」の係

■「mizu-Q PLUS」ホームページ

https://karihana.com/product/mizuq_plus.html

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!

妄想銀行 (新潮文庫)

妄想銀行 (新潮文庫)