2月1日から、日本最大級のキャンピングカーの祭典「ジャパンキャンピングカーショー2019」が、幕張で開催されます。キャンピングカーブームが高まる中、「車中泊」という新たな旅行の形も人気が出てきているとか。1月31日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。

まずは、どのくらいキャンピングカーの人気が高まっているのか、日本RV協会事務局長の矢久保達也さんにお話を伺いました。

★いま、「車中泊」が熱い!

- 日本RV協会・事務局長 矢久保達也さん

- 「一つの数字の現れとして、保有台数が2005年に5万台という調査が出ていたが、2017年には10万6200台という台数になっていて、着実にキャンピングカーの人気が高まってきているのではないかとみている。そのほかに車中泊車というタイプの車、内装がキャンピングカーの様に改造している車、そういったタイプの車の売り上げも上がってきていて、非常に盛り上がってきていると感じている。やはりキャンピングカーや車中泊の利用者で多いのは圧倒的にシニアの方で、夫婦2人で旅をされる様な方が多い。」

キャンピングカー、主にリタイア後のシニア世代に流行っているとか…

ここ10年で国内のキャンピングカー市場は右肩上がりで、車中泊用の車の売れ行きも増加。2007年ごろに団塊世代が一斉退職したことで、夫婦二人で自由気ままに旅したいというシニア層に、キャンピングカーや簡易的な車中泊仕様の車を購入する人が増えているそうです。

★マニアックなユーチューバーの存在

そんな中、ちょっと変わったコンテンツが人気を呼んでいます。月刊オートキャンパー編集長の品田直人さんのお話です。

- 月刊オートキャンパー・編集長 品田直人さん

- 「今、車中泊とかオートキャンプが人気だが、それだけに特化したユーチューバーの方もいる。一人で車に乗ってどこかに出かける様子とか、車内で調理してそれをひたすら食べるだけの動画、そういう動画をアップされる方。一般のおじさん、お兄さんですね。

やはり初心者の方、例えばキャンピングカーを買ったけどどうやって車中泊をしたらいいのか分からない方を中心に、30万回〜40万回の視聴数がある。(品田さんも見ますか?)そうなんです、僕も原稿書きに疲れた時とか、ひたすらおじさんが車中泊で飯を作っている動画を見て癒されている。面白いです、旅に出た感覚になりますね。」

車中泊ブームに合わせて、自らの車中泊の様子を配信するユーチューバーが増加していて、黙々と車で移動したり、車内でご飯を作ったり、寝たりする動画が、人気のユーチューバーだと160万回近くの再生数となっています。車中泊初心者が参考にしたり、仕事で疲れたりした時に見る人が多いそうです。

★停車場所でのマナーが問題に

非常に人気が出ている車中泊ですが、一方、利用者の増加に伴って問題も出てきているとのことです。再び日本RV協会の矢久保さんのお話。

- 日本RV協会・事務局長 矢久保達也さん

- 「一番大きい問題は、キャンピングカーがどこに泊まるか、ユーザーの方がどこで泊まるか。国内では私有地や公用地が多いが、キャンピングカーで泊まることができないところがあるけど、勝手に泊まってしまうマナー違反が多いという現状がある。ユーザーさんとか、会員事業者の話では、道の駅やサービスエリアでキャンピングカーや一般の車を含めて、そこでキャンプ行為ですね、テーブルや椅子を出してBBQをしてしまったり、飲み食いしてしまったりということがあると聞いている。道の駅の見解によれば、あくまで休憩所なので、道の駅の駐車場では宿泊ではなくて、仮眠程度の休憩を取って頂きたいとおっしゃってる。」

一部の利用者ではありますが、最近ゴミの放置や騒音など、マナーの問題が顕在化。車中泊禁止を掲げる道の駅なども出始めているとのことです。それを受けて、日本RV協会では「公共駐車場におけるマナー厳守10か条」で利用者に呼びかけています。

「公共駐車場におけるマナー厳守10か条」(一部)

★駐車場のシェアリングサービス「Carstay」

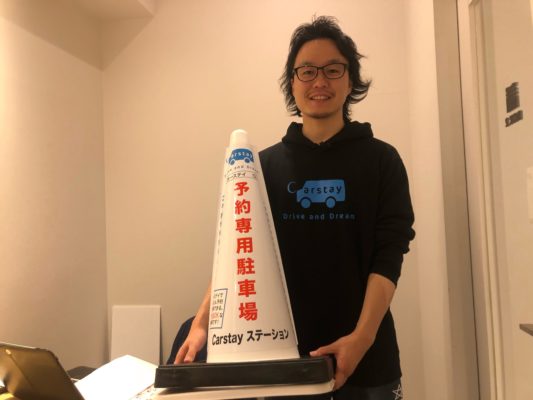

また、車中泊をして良い場所が、利用者にとって分かりづらいことも問題になっています。そこで、こういった事態に対応するため、こんなサービスも出てきました。Carstay株式会社・代表取締役の宮下晃樹さんのお話。

- Carstay株式会社・代表取締役 宮下晃樹さん

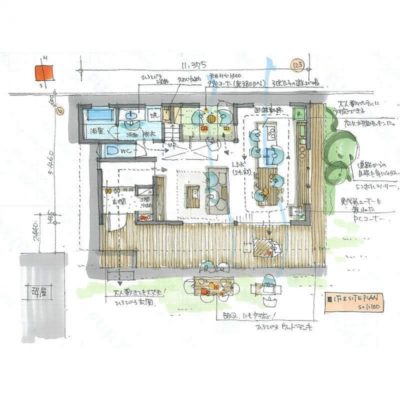

- 「「Carstay(カーステイ)」は、車中泊やテント泊をする旅行者・ドライバーに、駐車場や空き地を貸し出すサービス。今ご登録いただいている場所だと、旅館だったりレストランの駐車場、キャンプ場、面白いところだとお寺や神社の駐車場も登録頂いている。ホテル・民泊に続く第三の宿泊場所になるんじゃないかと思っている。Carstayのサイトを開くと、どこで車中泊やテント泊ができるか、その周りで地域ならではの体験ができるかエリアで検索して調べることができる。事前に予約をして、事前決済をして、あとは当日予約した場所に向かうと。一泊500円から利用できる。」

Carstay株式会社・代表取締役の宮下晃樹さん

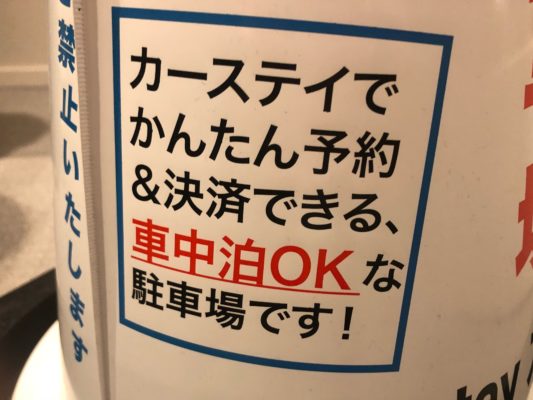

カラーコーンには「車中泊OKな駐車場です!」と書いてあります

「Carstay(カーステイ)」というサービスは、ちょうど昨日から開始されました。民泊の“Airbnb(エアビーアンドビー)”の車中泊版、と言えば分かりやすいかもしれません。土地を貸し出す側は遊休資産活用でき(一定の条件あり)、利用者は車中泊が許可された場所を簡単に探せて、1泊500円〜で利用出来ます。さらには保険が付保されていて、トラブルや設備の破損、怪我などがあっても補償してくれたり、車中泊をした場所の近くのオススメスポットや文化体験も教えてくれます。

★インバウンド需要も!

最後に、宮下さんにサービスを作ったキッカケを聞いてみると、意外なところにも車中泊のブームがきていることがわかりました。

- Carstay株式会社・代表取締役 宮下晃樹さん

- 「 Carstayは海外の方にも使って頂きたいと思っている。というのも、最近日本で海外の方がキャンピングカーをレンタルして、日本を自由に旅をする方が増えているのですが、結構彼らはどこに車を停めていいか分かっていない。駅から離れた場所で自分の周りでどんなどんな文化体験ができるか、ご飯が食べられるか、中々検索する術が無いと聞いたので、そういった方々の課題を解決したいと思ったのが、最初のキッカケです。」

サービスは訪日客向けに英語版でも提供されていて、「東京五輪」や「ラグビーW杯」で懸念される宿泊施設の不足の問題や、地域経済の活性化にも役立つはずだと話していました。

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!