今日は、きのうの朝刊各紙に載っていた「除染ができるスポンジ」について、「森本毅郎・スタンバイ!」(TBSラジオ、月~金、6:30-8:30)11月17日の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材しました。

★スポンジで放射性物質の「除染」ができる!?

いま、原発の廃炉が大変で放射性物質をどう取り除くか(除染するか)が難しい問題になっていますが、そんな中、スポンジで除染できるということが東京大学などの研究でわかりました。この「除染ができるスポンジ」とはどんなものなのか、東京大学 政策ビジョン研究センターの坂田一郎教授のお話です。

- 東京大学 政策ビジョン研究センター 坂田一郎教授

- 「自然由来のナノセルロースと、青い顔料プルシアンブルー、これを混ぜることによってセシウムを非常に高い効率で吸着して離さない。こういった材料を作った。福島県の波江町の農地をお借りしまして、そこの土の除染をやっています。土の中にスポンジを埋めて一月経ってから取り出す実験で、染料が最大50%減りました。水の場合もっと簡単で、数日で99%以上吸着するという結果を得ています。」

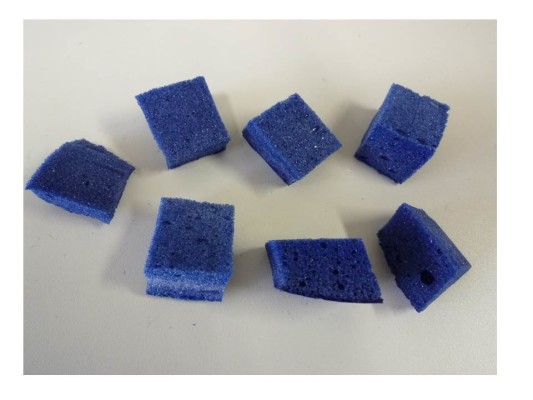

除染スポンジ。顔料のプルシアンブルーで青い色をしています。

木材からとれる成分ナノセルロースと、顔料(着色料)のプルシアンブルーを混ぜることによってセシウムをキャッチできて、かつ離さないという能力を持った物質を開発して、使いやすいようにスポンジ型にしたというものです。

実験結果ではすでに良い結果が出ているそうですが、このスポンジには、他にもメリットが多いようです。再び坂田教授のお話です。

★「除染スポンジ」すごいのは除染だけじゃない

- 東京大学 政策ビジョン研究センター 坂田一郎教授

- 「スポンジにしたことで、形・大きさ・硬さ、色んなものを作ることができます。それから、大体100分の1くらいに圧縮することもできます。そうすると保管場所をとらないというメリットがあります。で、ナノセルロースは元々木材のいらない部分からできますし、プルシアンブルーは酸化鉄からできるようなものなので材料は安いです。」

大量生産すれば、あの台所で使っているスポンジと同程度の価格で作れるそう。さらに、スポンジなので形も大きさも硬さも自由自在!例えば、土の中には2センチほどのスポンジを混ぜて、一ヶ月後にふるいにかけて取り出したり、取り出しにくい水の中では、1メートル以上の大きなスポンジを入れたりと、自由に使えます。今後も実験を重ねて、来年には実用化を目指したいということでした。

★最先端の「除染スポンジ」実は180年前から?

さて、ここまではプルシアンブルーの除染効果の説明でしたが、実はこれ、私たちに馴染みのあるものだったんです。太田記念美術館の渡邉 晃さんのお話です。

- 太田記念美術館 渡邉 晃さん

- 「プルシアンブルーというのは、浮世絵ですごく流行しました。天保時代1830年代に風景を描いていた浮世絵師さんたちがすごくよく使ったので、よく見かける色合いです。葛飾北斎の『富嶽三十六景』にも多く使われていますし、歌川広重の『東海道五十三次』シリーズにも使われてたり、天保時代以降は色んな浮世絵に幅広く使われていきます。」

ポイントとなるプルシアンブルーは、1830年代、180年前から日本でも使われていて、浮世絵師はほぼ使っていたと言われるほど安く買えて使い勝手の良い顔料だったそうです。プルシアンブルーはドイツから入ってきた顔料で、当時の王国名“プロイセン”風の青という意味。江戸時代は、ベルリンで生まれた顔料だとして「ベルリン青」とも呼ばれており、次第に訛って「ベロ」「ベロ藍」と呼ばれ、親しまれたそうです(現在も絵の具として販売されていますが、他の色を食ってしまう強い色なのであまり使われていないそうです)。

★「除染スポンジ」開発の立役者はあの浮世絵師だった!

180年前に使われていた顔料が、現代に最先端技術として使われるのは驚きですが、研究チームの坂田教授は、葛飾北斎なしではこの研究は成功しなかったと話してくれました。

- 東京大学 政策ビジョン研究センター 坂田一郎教授

- 「我々が本格的に取り組む前からプルシアンブルー自体がセシウムを吸着する効果があるということは良く知られていて我々も知っていました。しかしながら、プルシアンブルーは水の中で溶け出してしまうので除染の現場では使えなかった。で、北斎の絵を見て今でもきちっと青い顔料が残っているので、それを見て我々もプルシアンブルーが溶けるという固定概念から離れて、溶け出さないようにできないかというのがこの研究の始まり。北斎との出会いが今回の研究成果に繋がったと思っています。」

坂田教授は2年間ボストンで研究をされていて、浮世絵が展示してあるボストンミュージアムで、たまたま富嶽三十六景を見てヒントを得たそうです。そこから試行錯誤の末、ナノセルロースと混ぜることで水に溶けないプルシアンブルーを開発することに成功しました。使われ方は全く異なりますが、蘇ったプルシアンブルー、今後どう使われていくのか注目です。

(取材・レポート:田中ひとみ)