関東も「梅雨入り」間近。5月中に梅雨入りすれば10年ぶりの早さということですが、そんな中、5月20日から「大雨警戒レベル」が変更、「避難勧告」が廃止となり「避難指示」と一本化となりました。私たちの避難にどう活かしたらいいのか?5月20日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。

まずは今回の変更のポイントを、気象予報士の長谷部愛さんに聞きました。

★避難勧告を廃止し、指示に一本化

- 気象予報士 長谷部 愛さん

- 「【避難勧告】という言葉が消えたのが一番大きな変更。今まで、レベル「4」に【避難指示】と【避難勧告】があったが、パッと聞いてどちらが強い方か、なかなか難しい。【避難勧告】の方が一段弱くて、【避難指示】の方が強かったが、言葉がわかりにくくて、レベルが変わったことに気づく人が少なく、避難行動を促すことができなかった。なので、【避難指示】1本になった。災害対策基本法は、伊勢湾台風がきっかけ。60年の中で初めての大きな変更です。」

気象庁は2年前から、「住民が何をしたらいいのか」、直感的に理解出来るよう、レベル「1」〜「5」まで、5段階の「大雨警戒レベル」による表現を始めました。

- レベル「1」は「早期注意情報」で、「大雨に関する最新の情報に注意してください」というレベルになります。

- レベル「2」は「大雨・洪水注意報」で、「避難場所や避難経路を確認してください」という呼びかけです。

- レベル「3」は「高齢者等避難」で、高齢の方などは逃げ遅れないように、この段階で避難を、という表現。

- レベル「5」は「緊急安全確保」で、これは「すでに災害が発生しているレベル」。危険な外に出るより、浸水などから逃れるように2階へ移動して「緊急に安全を確保して命を守る行動を」という呼びかけです。

警戒レベルの一覧表(内閣府ホームページより)

もちろん「レベル5」になる前、災害が発生する前に避難することが大切なので、「レベル4」が重要ですが、そのレベル「4」が今回大きく変わりました。

これまでは、同じレベル「4」の中に、【避難勧告】と【避難指示】があったのですが、これが分かりにくく、逃げ遅れにつながる事もありました。そこで【避難勧告】を廃止、【避難指示】に一本化し、分かりやすくしたということです。

★避難の「空振り」が増える可能性

確かにわかりすいのですが、でも、この一本化には注意も必要ということなんです。再び長谷部さんのお話。

- 気象予報士 長谷部 愛さん

- 「前は、【避難勧告】の段階で「『速やかに』避難して下さい」と呼びかけていました。これは『準備ができたら』というリードタイムがあっての避難でした。【避難指示】となると、「危ないので『今すぐ』避難して下さい」ということになります。これからは、これが一緒になるので、これまでの【避難勧告】くらいの段階で、一段と強い呼びかけが行われることになります。そうすると「避難したのに何もなかった」という空振り感が多くなる可能性があります。そうなると、避難を呼びかけても足が動かない、そういったきっかけになるかもしれないので困ります。気象予報士としては、危険度が高いところを特に伝える必要があると感じています。例えば土砂災害のハザードマップを見つつ、具体的に浸水のレベルが高いところをピックアップして、言葉のニュアンスで伝えられれば良いなと思っています。」

これまでなら【勧告】で済んでいた地域にも【指示】が出て、全員避難が呼びかけられるとなると、避難しても何もなかったという事が増えて、そのうち「また大丈夫だろう」と考えるようになり、避難指示が効かなくなる懸念がありそうです。

では、今までの方がいいかというと、現実的に逃げ遅れの問題もあり、わかりやすくする必要はあるということです。結局、気象庁がわかりやすく広範囲に出した「避難指示」という情報を、「具体的にどこの人が避難すべきか」、気象予報士が噛み砕く必要があると、いうことでした。

実は気象庁も、広範囲に出す「避難指示」で、即、すべてのエリアの人が「今すぐ避難」となるとは考えていないようです。気象庁のHPを見ると「レベル4」での対応に「【危険な場所からの】避難」と、対応が限定されています。そして避難指示かどうかにかかわらず、「キキクル」という気象庁の危険分布を表すサイトを参考に「自ら判断」と訴えています。

レベル4は「危険な場所からの避難」(気象庁HPから)

長谷部さんとしては、この「自ら判断」の部分を助けるように、「キキクル」などから情報をピックアップして伝えなければ、と感じているそうです。

例えば、一昨年の台風19号では、多摩川の氾濫で、川崎市の武蔵小杉駅周辺が冠水しました。でも、同じ川崎市内でも浸水しない場所もありました。そこで、今後、川崎市一体に【避難指示】が発令された場合は、「現在、川崎市で避難指示が発令されました。多摩川の下流で、氾濫が起きる恐れが非常に高まっています。川崎市○○区では危険性が高い数値になっているので、すぐに避難してください」と伝えたいということです。

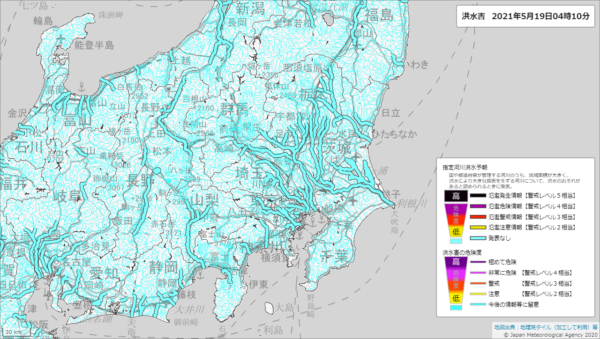

気象庁の「キキクル」では、地図上に地域の危険状況をリアルタイムで出しています。広域に出される避難指示のどこが危ないのか?確認して、避難につなげる必要がありそうです。

キキクル https://www.jma.go.jp/bosai/risk

気象庁のサイト「キキクル」(危険度分布)。全国の、土砂災害、浸水害、洪水災害がリアルタイムでチェックできます

「キキクル」の、洪水予報。真ん中の多摩川が赤く表示され、「洪水危険度」は【警戒】レベル

同じ日の10分後、「洪水危険度」は紫色になり、一気に【極めて危険】レベルに。

この日の22時30分、多摩川は黒く表示され、川が既に決壊、【氾濫発生】に。

★6月から線状降水帯発の情報提供開始

大きく変わる気象情報ですが、実はもう一つ、この6月から、大事な変更があるんです。それは、「線状降水帯」の発生情報。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、甚大な土砂災害につながる「線状降水帯」ですが、来月から、「線状降水帯が発生しました」と、新たな情報提供が始まります。良い事のようにも思えるのですが、ここにも懸念があると、長谷部さんは指摘しています。

- 気象予報士 長谷部 愛さん

- 「これは「発生」情報で「予想」ではないので、今出している情報で十分とも思います。例えば、土砂災害警戒情報がどれくらい危険なのか周知を広めて避難行動に繋げることができれば、線状降水帯情報は解説する情報として参考までに、府県情報に載せるとか、その程度でもいいのかもしれない。」

そもそも、線状降水帯が発生した段階では、すでに「土砂災害に警戒する情報」が出されているレベルで、「土砂災害警戒情報が出ました、線状降水帯もあるので警戒をして下さい」と言えば良い気もします。ここに新しい「情報発表」が必要か?

そもそも大雨に関する警戒情報が多すぎる状況です。記録的短時間大雨情報、府県情報、大雨の特別警報、土砂災害警戒情報、そして今回の線状降水帯と、気象庁は、大きな災害が起きるたびに付け足してきた経緯があります。長谷部さんは、気象庁では今後、数年がかりで情報整理を行う動きが見られるので、今後の整理に期待したいということでした。

私たちも、自分の周りの細かな危険度をチェックして、避難に繋げる必要がありそうです。