いまラグビーが大盛り上がりで、日本にも多く外国の方が遊びに来ています。そんな日本に来ている外国人向けに、いま、「こんな言葉」でおもてなしをしようという動きが広まっているということで、10月17日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で志田ディレクターが取材報告しました。

どんな言葉なのか「やさしい日本語ツーリズム研究会 」代表の吉開章さんのお話です。

★いま広がりつつある「やさしい日本語」

- もともと「やさしい日本語」は、防災・減災からはじまったが、それ以外にも、病院とか役所の窓口で、言い方を変えましょう、表記を変えましょう、という形で研究が進みました。そして、日本に来る外国人は今3000万人を超えていますが、すごく多くの方々が日本語を勉強していて、リピーターとして来ているので、「やさしい日本語」が一番通じる。ただし・・・漢字があったり敬語があると難しい点がありますので、やさしい日本語の定義は「ハサミの法則」を啓発しています。「ハ」はっきり言う「サ」最後まで言う「ミ」短く言う。この頭文字をとって「ハサミの法則」です。

もともと1995年の阪神淡路大震災のとき、被災した外国人の多くが、避難所などの日本語表記が難しくてわからなかった、という反省から研究が進み、いま、正式に「やさしい日本語」を広げる活動が起きています。

吉開さんの「ハサミの法則」は東京外国語大学の荒川洋平教授が提唱したもので、どう使うのかというと・・・

例えば「私は医者をしている兄がいる」という日本語だと、外国の人は「私が医者」だと勘違いしやすい。そこで、やさしい日本語では「私は兄がいます。」「兄は医者をしています」と、分割して短く話す。

あとは、難しくしない事。例えば「土足厳禁=くつをぬぐ」「ご用件は何?=どうしましたか?」など、わかりやすい言葉で短く話すのもコツということです。

正式なルールや使い方は「やさしい日本語ツーリズム研究会」のHP参照してください。ホームページはこちらです。

→「 https://yasashii-nihongo-tourism.jp 」

やさしい日本語ツーリズム研究会

いま、例えばNHKのニュースサイトでも「やさしい日本語ニュース」とか。自治体でも、予算をつけて、やさしい日本語の表記や街づくりを意識している所が広がってきているんです。

そして、こんなカタチで情報発信している企業も出てきました。株式会社MATCHA(まっちゃ)の青木優さんのお話です。

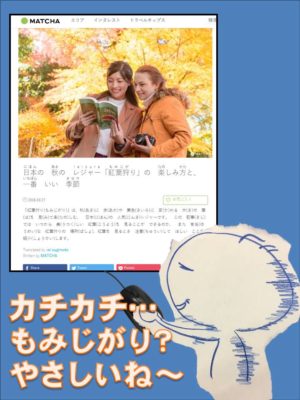

★観光情報サイトも言語のひとつとして「やさしい日本語」登場

- MATCHA自体は日本に来る、外国人観光客向けの観光情報サイトです。旅行者の人が、例えば、東京で5日間、何をしようというときに参考になるような、1日のルートなどを取り上げています。言語は10言語で、日本語、英語、中国語、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、スペイン…あと「やさしい日本語」全ての言葉にフリガナをふってます。日本語を学んでいる人が、今の日本を知り、日本に触れながら、日本語に触れられる、そういった言語としてMATCHAというメディアで取り上げています。

ホームページで「やさしい日本語」ボタンを押すと切り替わる仕組みで、自分の母国語でも「やさしい日本語」でも情報を収集することができる便利なサイト。

MATCHAホームページはこちらです。

→「 https://matcha-jp.com/jp 」

MATCHAサイトでも「やさしい日本語」でガイド

そこで、ここから実態調査! みんなそんなにやさしい日本語を求めてるのか、浅草で外国人の方々に聞いてみました!

★外国人は日本語を求めていた・・・

- ●「私たちはメキシコ人です。日本は一番好き「石原さとみ」と「綾瀬はるか」が大好き。日本語好き。(日本のお店の人、英語しゃべる、だけど、日本語でしゃべってほしい?)もちろんです。例えばいま会話、少しわかる。私が欲しい勉強、もっと日本語」

- ●「私たちポーランドから来ました。日本語好きです。日本が大好きでーす。日本語かわいい!」

- ●「フランスから来ました。(勉強した?)聞くだけで覚えた。日本でもフランスでもアニメとか音楽とか、それで覚えました。(日本語は好きですか)大好き、面白い!(日本のお店では、頑張って英語英語・・だけど日本語でもOKですか?)OK、みんなは、いつもはじまりは英語で話しますが、でも私はフランス人だから英語ができません。それが悔しい。 いつも、日本語で頼みます。」

今回浅草で取材した外国人の方、およそ6割は日本語OKでした。多くの人はアニメやネット動画、音楽で日本語を覚える人が多かったです。

「やさしい日本語研究会」の吉開さんも日本を訪問する外国人の多くは、英語を母国語としていないため、外国人が英語を話す=日本人の思い込みだと指摘しています。

この傾向は、訪日外国人がここ数年で急増したことでより鮮明になりました。

さらに、今年4月には、外国人労働者の受け入れを増やす「改正出入国管理法」が施行されたことで、ますます外国人が日本語を話そうという意識が高まっていることも背景にあるんです。

と・・・やさしい日本語のニーズが高いことがわかってきましたが・・・日本のお店の人たちもいま「やさしい日本語」を意識している所が増えてきました。

今度は、浅草のお店の人たちに「やさしい日本語」の使い方について伺いました。

★お店の人たちも「英語」より「やさしい日本語」

- 「●(こちらは何のお店ですか)がま口屋です。(結構外国の方来ますか?)8割は外国。

結局、私は英語がほとんどしゃべれないので、そうならざるをえないんですが、でもそれで逆に喜んで頂いている感覚はあります。」

- ●「着物レンタルのお店です。とりあえず何かを発しないと伝わらないので、気持ちを込めて、敬語とかは、ややこしくなるので使わない。結構フレンドリーに「着もの着もの」「着ない?」みたいな。コツは、気合と、目力、ジェスチャーですね。」

- 「●日本人形とか、スカイツリーとか浅草寺とかのものを置いています。

(皆さん日本語をしゃべりたい方多いんですかね?)外国の方は日本語でしゃべる。

例えば、むこうから「いっぱい買うから下げてくれ」と言ってくる人が多いです。

(日本語だけじゃなくて、日本の値切り方も知ってるんですね)ガツガツ来る。

インド系とか・・・そっち系はがんがんきますね。」

実は、外国の方はかなり流暢で、日本語で値切ってくる人もいるくらいだから、「やさしい日本語」どころか「がつがつ日本語」が定着しつつあるくらいな状況でした。

そして、着物レンタルの女性は「ハサミの法則」は難しいから、「気合・目力・ジェスチャー」の3点セットで日本語を訴えるという店もいたり、今や、多国籍な日本「やさしい日本語」をもっと意識してもいいですね。