ガーデニングや家庭菜園をやっている方なら、一度は害虫の被害に悩まされたことがあるかもしれませんが、特に多くの方が悩むのがアブラムシではないでしょうか。そうした中、今年から、アブラムシの新しい駆除方法が始まっているということ。5月24日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。

植物の栄養を吸い取ったり、ウイルスを媒介したりと、アブラムシは何かとやっかいな存在です。新たに開発された駆除方法とはどんなものか。実用化を成功させた学生の一人、千葉県立農業大学校の板橋聖大さんのお話です。

★「飛ばないテントウムシ」がアブラムシをパクリ

- 千葉県立農業大学校 板橋聖大さん

- 「ナミテントウの背中の上にホットメルト接着剤を塗って、飛べなくしたテントウムシを、『テントロール』という商品名で今年の1月から千葉県内のみで販売しています。

接着剤は2ヶ月後には取れて、ナミテントウが飛べる状態で自然に還れることから、ナミテントウ自体にも優しい商品となっています。テントウムシは1日にアブラムシを100匹ほど食べることからアブラムシの被害を抑える力が非常に強いと言えます。また、テントウムシは飛ぶ力が強いので、畑に放してもアブラムシを食べる前に飛んで行ってしまう。飛べなくすることによって畑に長く留まってもらい、アブラムシを大量に食べてもらうという点で、飛翔制御をしました。」

葉っぱに群がるアブラムシ・・・

接着剤を付けたナミテントウ(右)と、ナナホシテントウ(左)(ナナホシテントウを使用することもあります)

テントウムシは、アブラムシの大の天敵!今回実用化した技術は、自然界で採取したテントウムシの一種「ナミテントウ」の羽の部分に特殊な樹脂をつけて固定し、一時的に飛べなくするものです。樹脂は2ヶ月ほどでテントウムシからはずれますし、作物にも無害なものを使用しているそうです(10匹で500円)。

★恐るべきアブラムシの繁殖能力

このテントウムシは、既に千葉県内の農家や家庭菜園で実用化されているということなので、実際に使用した、いちご農家の土橋三良さんにお話を伺いました。

- 土橋いちご園 土橋三良さん

- 「アブラムシは食べやすい位置でイチゴの樹液を吸いますから、柔らかい新芽の部分にビッチリ付くんです。倍々ゲームで増えていくという感じです。

まずイチゴは実にならなければいけませんが、そのために、“蜂が受粉作業をしてくれている”というのが1番目のポイントですね。ただ、農薬を使ってしまうと蜂が動きを止めてしまう。ここでテントウムシの出番があるわけです。

なんとなくテントウムシの効果が現れてきたなというのが2~3週間後くらいの感じですかね。入れたテントウムシが子孫を増やしますので、2代目・3代目が活躍してくれると、減ってきたなと、そんな感じです。」

「土橋いちご園」の土橋さん

いちご農家は、受粉作業をさせるためにハウス内にミツバチを放すので、簡単に農薬を使うことができません。土橋さんも、一気に増殖するアブラムシに困っているようでした。

また、テントウムシを農家にデリバリーする手法も画期的です。粉薬の包装紙でおなじみのパラフィン紙を封筒型にして、その中にテントウムシを入れています。テントウムシを放すときは封筒を切って、その場に置いておくだけ。このパラフィン紙は土に埋めれば自然に還るのでゴミになりません(特許取得済)。

封筒型のパラフィン紙(運搬・放飼用)

★テントロールは学生の手作業で作られる

1つの農家から1000匹くらいオーダーが入ることもあるそうなんですが、テントウムシ1匹ずつに樹脂をつけていく作業相当大変そうです。樹脂の付け方について、千葉県立農業大学校・准教授の清水敏夫さんに聞きました。

- 千葉県立農業大学校・准教授 清水敏夫さん

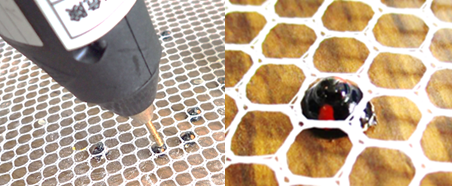

- 「以前は掃除機を使っていた。掃除機の吸引口に網をつけて、そこにテントウムシが吸引力で動かなくなったところを樹脂で固定していくという方法です。ただ、それだと掃除機の音が大きくて夜作業するにはご近所迷惑になってしまうので、もっと簡単な方法を開発した。

いまは、ネット(網)を使って、上からテントウムシを押さえつけて樹脂をつけていく方法を取っています。これだと1匹あたり1秒くらいで接着できるので、大量生産が可能です。」

「テントロール」生産の様子

ちょうどテントウムシの体くらいの網目のネットで固定して、業務用のグルーガンで樹脂をつけているようです。自然の中からテントウムシを採取してきて、繁殖させ、樹脂をつける。この一連の作業を全て手作業で生徒さん達が行っているようなので、相当労力のかかる作業です・・・。

★テントウムシの救出も目的の一つ

このように努力の賜物で実用化した今回の技術ですが、最後に、テントウムシは2ヶ月間飛べなくても大丈夫なのか。農業大学校の清水先生に聞いてみました。

- 千葉県立農業大学校・准教授 清水敏夫さん

- 「テントウムシは、畑から“救出”してくるんです。農薬を散布すると、アブラムシなどの害虫以外にも、テントウムシやカエルなど色んな生き物が死んでしまう。だからテントウムシを“救出”して、そのテントウムシを農家さんに使っていただきます。この技術は、命をつなぐ技術ということを知っていただきたいんです。

また、テントウムシ自体は半年~2年近く生きる個体もあります。でも、インターネット上では2ヶ月しか生きないという情報が広がってしまっている。お叱りの言葉をいただくこともありますが、実際2年近く生きるので、2ヶ月間飛べなくなるもののそれ以外は繁殖も問題ないですし、テントウムシに配慮していることになります。」

清水先生(左)と、板橋さん(右)

今回の開発について、周囲から色々な声もあったそうですが、農薬で死んでしまうところだったテントウムシを救って、自然に還してあげられるという意義があると仰っていました。今のところ、遺伝子汚染を防ぐために千葉県のみで販売しているということです。

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!