今月から、聴覚障害のある方などに向けた新しい電話の公共サービスが始まったこと、ご存じですか?まだあまり知られていないようで、そのことで、悩みもあるようです。7月7日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で取材報告しました。

今月から始まった、聴覚障がいを持つなどに向けの電話の公共サービスとはどんなものか?このサービスを運営する一般財団法人日本財団電話リレーサービスの広報チーム、廣瀬正典さんのお話しです。

★「電話リレーサービス」とは

- 日本財団電話リレーサービス 広報チーム 廣瀬正典さん

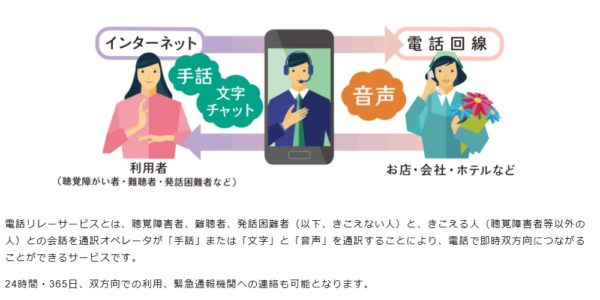

- 「電話リレーサービスですが、聞こえない人などが、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使い、手話や文字を通訳するオペレーターを介して聞こえる人と電話で通話が可能となるサービスでございます。聞こえる人から電話をかけることも可能となるサービスでございます。で、今回、聴覚障害者の方の様々な声が最終的に形となって法律ができ、2021年の7月1日、公共インフラとしての電話リレーサービスが始まることとなりました。それによってですね、24時間365日使用できるようになったほか警察、消防、海上保安庁などへの緊急通報もかけられるようになりました。」

去年、聞こえない人でも電話をかけやすくする法律=「聴覚障がい者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が成立したことを受けて、今月1日から国の指定を受けた「日本財団電話リレーサービス」が公共サービスとしてスタートしました。

7月1日からサービス提供が始まりました(プレスリリースより)

耳の聞こえない人などがスマホなどの専用アプリに事前に登録し、それを使って電話をかける仕組みで、運営するのは「総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関 一般財団法人日本財団電話リレーサービス」です。

聞こえない方が、このアプリで、文字か手話か選択すると、スマホの画面などにオペレーターの方の手話の動画、または文字が映って、それを見ながら、電話が円滑に出来るようになっています。

このため、聴覚障がい者だけでなく、発話困難者なども使えます!

サービスのイメージ図。手話通訳者が仲介します(日本財団電話リレーサービス公式サイトから)

現在全国に200人居るオペレーターを介して24時間365日電話が可能!料金は利用時間に応じて通話料を払うプランか、ひと月170円余りの定額料金を払う代わりに通話料が安くなるプランがあり、いずれのプランも緊急通報やフリーダイヤルは無料です。

ではこのサービスで日常的にどんなメリットがあるのか、電話リレーサービスを利用されている、東京都聴覚障害者連盟の堀康子さんのお話しです。

★日常でこんなメリットも

- 東京都聴覚障害者連盟 堀康子さん

- 「例えばですが、家に宅急便が来た時に、時々、部屋にいても、家にいても、気が付かない時があります。音の代わりのフラッシュが光るんですけど、宅配便が来ても気付かなくて、見逃してしまう。あとで気づいたとき、聞こえる方ならすぐにドライバーに電話して「今在宅なので、配達お願いできますか?」と、できますよね。でも、私共はできないので困っていました。でも、電話リレーサービスを使えば、すぐに電話ができるので、非常に助かります。」

宅配便の再配達は、翌日以降はネットで対応できますが、「今います!」とドライバーに直接電話するケースもありますよね?堀さん自身聴覚に障害をお持ちで、こうした宅配便の場合などで、この電話リレーが役立つということでした。

また、レストランの予約などもネットで出来ますが、でも、細かいことを聞きながら相談しながら予約したい時は大変で、今までは代役を立ててもらったり、その場にいって紙に書いて予約をしなくてはいけなかったりしました。これも、電話リレーサービスがあれば電話一本で済ませる事が出来ます。

公式マスコットは「リレーちゃん」(日本財団電話リレーサービス公式サイトから)

こうして、日常生活で、かなり役立っているようですが・・ただ、問題もあるようです。

聞こえる側が電話を受け取る時には、必ず冒頭に「電話リレーサービスからの電話です」という案内が入ります。まだまだ認知度が高くないため、変なサービスやいたずら電話と間違えられて切られてしまうケースもあるとか。

他にもクレジットカードの紛失や再発行の手続き等も、基本は本人の声でないと受けてもらえないことも多いそうで、電話リレーサービスを普及していく過程で、一般的な認知度を高めることも課題になりそうです。

また、こんな難しさもあると、堀さんにお話しを伺いました。

★「電話リレーサービス」の悩み

- 東京都聴覚障害者連盟 堀康子さん

- 「全国各地いろいろ方言があります、手話も方言があるんです。手話通訳者がそれを読み取るときに、手話が地域によって違うために、読み間違えて、違う内容で相手に伝わってしまって、話が通じなくなるということも起こっております。もう一つ、基本的に手話通訳者は守秘義務があります。例えば、電話の内容が、犯罪ですとか、問題のある内容だったばあい、そのまま相手に伝えることが、通訳者としての倫理感として、ふさわしいのかどうかというところですね。また、通報していいのかどうか。そのあたりの整理が課題になっていると思います。」

通訳、手話の通訳オペレーターの方は、手話通訳技能検定試験、合格者もしくは手話通訳者全国統一試験の合格者であることが必須条件ですが、堀さんに伺った頃、全国各地の手話の「方言」の違いを全て網羅するのは大変なこと。手話の通訳をする際、意味合いが変わってしまうこともある。

もう一つ、電話の内容に関しても、例えば、犯罪のような、悪い話を通訳していいのか、また、守秘義務と通報義務ではどちらが優先されるのか・・・。

悩みもあるようですが、暮らしを改善する重要なツールなので、課題をクリアしながら発展して欲しいですね。