経済的に困窮し、生理用品を満足に購入できない「生理の貧困」が、コロナ禍で広がっていると言われています。この問題の背景にあるものは何か?3月25日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。

まずは「生理の貧困」の実態について、先月、インターネットを使って、アンケートを実施した団体に、調査結果を聞きました。「#みんなの生理」の共同代表、福井みのりさんのお話です。

★学生の2割が「生理の貧困」状態に

- 「#みんなの生理」共同代表 福井みのりさん

- 「今回の調査では、回答者の内の「5人に1人」が、生理用品を買うのに苦労したことがわかりました。また、生理用品でないものを使用したり、交換頻度を減らしたりしている人が存在するということも明らかになりました。ナプキンに使うための数百円があったら、それで食べ物が買える。どっちを買うか迷った時に、食べ物を優先してしまう。コロナの影響で収入が減ったという方もいましたが、それ以前から生理用品を手に入れるのに苦労していたという声もありました。コロナ以前から存在していた問題が、コロナによってさらに深刻なものになったと捉えられると思います。」

このアンケートは、SNSを使って、高校生以上の学生を対象に実施されました。

取材にご協力いただいた福井みのりさん(#みんなの生理 Officialから)

今月2日までに、671件の回答があり、その結果は・・・

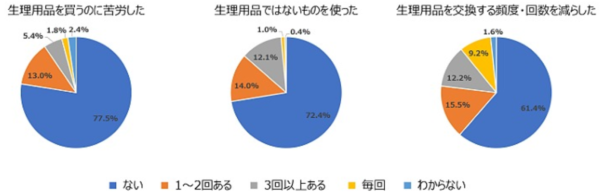

- 生理用品を買うのに「苦労したことがある」と回答したのが、20%

- 「トイレットペーパーなど生理用品でないものを使った」と答えた割合は27%

- 「交換する頻度を減らしたことがある」という人は、37%

問題がない方が多い一方で、苦しんでいる人の%が見逃せない(#みんなの生理 Officialから)

値段はわずか200円ちょっと。月1000円程度のコストと聞くと、少ないように思われるかもしれませんが、今回のアンケートでは、コロナの影響で、アルバイトができず、その数百円を食費に回すして、ティッシュでしのぐ、そんな状況の人が、日本にも、一定数いることが浮き彫りになりました。

★自治体の支援で見えてきたこと

こうした中、この「生理の貧困」に対して、いち早く動き出し、配る事業を行った自治体がありました。豊島区・子ども若者課長の、小澤さおりさんのお話。

- 豊島区・子ども若者課長 小澤さおりさん

- 「防災備蓄品として用意していたものが、ちょうど入れ替えのタイミングになったので、それを活用して皆さんに取りに来てもらいました。結果、442個、対応しました。渡すだけでなく、何か他にお困りのことありませんかと、お声かけするようにしました。失業して困っている、家賃を滞納してしまって困っているというような話を伺うことができました。その際には、他の相談機関を、こちらがありますよと案内しました。生理用品を買えないということは、後ろにもっと大きな課題、貧困、家庭内暴力、色々あると思います。生理用品を配るだけでなく、必要な支援に取り組みたいと思っています。」

豊島区では、今年1月、若い女性の貧困や虐待に取り組むため、官民一体のプロジェクトチームを立ち上げました。その中で生活困窮者を支援する団体に、「相談を受ける中で、食料の他に、生理用品を渡すことがある」という声が寄せられたことをきっかけに、今回の無料配布に踏み切ったそうです。先週一週間かけて、区内の施設で配ったそうですが、予想以上に必要とする方が多かったということでした。

同様の動きは他の自治体にも広がっていて、今週は足立区が、区内の希望者に配布を始めています。多摩市では、先週から、多摩市立の26の小中学校で配布開始。さらに、民間企業でも配布事業や、ファミリーマートが割引に乗り出したり、「生理の貧困」に対応する動きは、少しずつではあるが広がっているようです。

ただ豊島区の小澤さんが指摘していたのは、背景にある大きな貧困問題。生理の貧困という言葉が一人歩きしかねない状況ですが、その背景にある「若年層に広がる貧困」、その支援をということでした。

★生理用品を軽減税率の対象に

こうした理解と支援が広がる中、冒頭の団体は、この先について、署名活動を行っているということです。共同代表の福井さんに、どんな声をあげているのか、聞きました。

- 「#みんなの生理」共同代表 福井みのりさん

- 「生理用品が軽減税率の対象になっていないことに疑問を持って、始まった署名。どんどん集まっていて、現在、「4万7千」筆近くの賛同がありました。これだけ多くの人が同じことに疑問や問題意識を持っていたことが心強いと感じました。アンケートでも「生活必需品なのに、なんで10%なんだ」という声もありました。ただ、一つ考えられることとしては、意思決定の場に、生理を経験してきた方が少なかったのではないかというのがあります。意思決定の場で反映されるためにも、その場に多様なバックグラウンドを持った人が存在するっていうことは、とても重要だと思っています。」

確かに食品など、生活必需品なのに、なぜか軽減税率ではありません。消費税が10%に引き上げられた時、新聞は、食品と同時に新聞も軽減税率の対象に、と訴えていましたが、一方で、生理用品を軽減税率に、ということは、ほとんど議論すら、されませんでした。

#みんなの生理 が進める署名活動(change.org の署名サイトから)

政府は23日、女性を支援する為、生理用品の無料配布を含めた交付金の拡充を発表したが、例えばスコットランドでは、全ての人を対象に生理用品を無償で配布する法案が、去年11月に可決。また、ニュージーランドでは、今年6月から、小中高校で、生理用品を無償で提供することが決まっているようです。

動きが早いこの2つの国、実はどちらも首相が女性。福井さんはこうした意思決定の場に女性がいるかいないかということも、大きいのではと話していました。