『のぼうの城』の舞台でも知られる埼玉県行田市ですが、今、行田の「足袋」がにわかに注目を集めているそうです。6月7日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で取材報告しました。

★「足袋蔵のまち 行田」が日本遺産に認定!

今年ブームの兆しがある行田の足袋。なぜ今、足袋なのか?行田市教育委員会・文化財保護課長、中島洋一さんのお話です。

- 行田市教育委員会・文化財保護課長 中島洋一さん

- 「行田は、全国の8割のシェアを誇る足袋を作っていた街。足袋の倉庫である『足袋蔵』がいっぱい市内に残されていて、“日本遺産”に登録されました。この制度ができた年から毎年応募していたが、過去2年落ちてますので、知らせを受けた時は嬉しかったですね。登録後には訪れる方が少しづつ増えてきてますし、さらに池井戸潤さんが小説『陸王』を書かれて、10月からドラマが始まります。市としては行田をPRできる絶好の機会になると非常に喜んでいます。」

Clik here to view.

行田市役所前には、「祝・日本遺産認定」の看板が掲げられていました

まず、文化庁が認定する「日本遺産」というものに、今年4月、行田市の足袋蔵文化が選ばました。そして池井戸潤さんによる行田の足袋屋を題材とした小説『陸王』が去年7月に発売され、10月には「半沢直樹」や「ルーズヴェルト・ゲーム」のスタッフによってドラマ化されることが決定。

この絶好の機会に足袋をPRしていきたい!と中島さんは意気込んでいますが、裏を返せば、行田の足袋産業の衰退に対する危機感も感じられます・・・。

★足袋が廃れると共に足袋職人も減少…

行田の足袋をとりまく現状を、足袋作りに携わる職人はどう見ているのか?足袋工場「イサミコーポレーション」で働く、職人歴60年以上の職人、中嶋栄作さん(82歳)のお話です。

- 足袋工場「イサミコーポレーション」の職人 中嶋栄作さん

- 「私らの時は、行田と言えば足袋、足袋といえば行田。昔から足袋の町なんですよ。どこでもガタガタミシンの音がしたりね。今では履く量も少ないからね。職人さんも少なくなってきてるし、足袋の工程って大体15工程あって、工程が多いんですよ。一工程一工程だけをやるんですけども、人数が少なくなって、1人の人が幾工程もやるようになった。この工場でもね。」

Clik here to view.

イサミ足袋工場。現存する行田最大のノコギリ屋根の木造洋風足袋工場です

Clik here to view.

工場の中で、足袋職人歴60年の中嶋さんと。ご自身も足袋を履きながら作業されていました

行田の足袋は、ピーク時(昭和13~14年)には年間約8500万足作られていましたが、今では500万足に落ち込んでいます。また、200社あった工場が今では5社に。また、現在イサミコーポレーションの足袋職人は22名ですが、足袋づくりは工程が細かく分かれていてその分の職人さんが必要なので、数としてはまだまだ足りないそうです。

★つま先一筋25年。アイロン担当は下積み2年

では、具体的にどんな作業をしているのか、職人さん達に聞きました。

- ●「“つま縫い”と言って。足のつま先の部分を縫ってる工程なんですけども、つまに携わって25年。凹凸をなるべく作らないように縫うのがすごく難しい。」

- ●「今仕上げです。最終仕上げ。ここまでの工程は裏返しで来るんですよ全部。返すと表の生地が出る。アイロンをかけるのが一番難しい。表面の細かいシワを、我々はいかに伸ばすか。白足袋のアイロンかけるのは1年半位やらせてもらえなかったですよ。2年目でないとアイロンは持たせてもらえなかったです。」

Clik here to view.

工場内はあちこちからミシンの音が・・・。10人以上の職人が分業で作業を行います

Clik here to view.

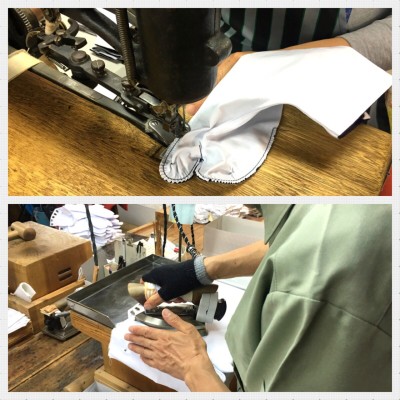

写真は、約15の工程に分かれる足袋作りの一部。左上から時計回りに、布の裁断/こはぜ(ホック)の縫いつけ/かかと部分の縫い合わせ/返しの作業

Clik here to view.

中でも特に難しいと言われているのが、“つま縫い”(上)と“仕上げ”(下)。つま縫いは、ドイツ製の革製品用のミシンを使って、ギャザーを寄せながら縫います。手際よくぴったりと縫い合わせる技術は、まさに職人技!

特に“つま縫い”と“仕上げ”は足袋づくりの一番難しい部分だそうで、例えばアイロンがけは、最初はしわがあまり目立たない黒地の足袋などで経験を積み、白い足袋にアイロンをかけられたら一人前、そして基本的には何十年もそれに専念。他の工程も、それぞれの職人さんが力を発揮することで、効率よく足袋が作られるのですが、今では職人不足のために、作業を掛け持ちしている人もいるとのことです。

★フランス向けにカラフルな足袋を販売!

そんな中、足袋への関心を広めるための、新しい足袋を企画した方がいます。株式会社武蔵野ユニフォーム代表取締役の小松和弘さんのお話です。

- 株式会社武蔵野ユニフォーム 代表取締役 小松和弘さん

- 「日本人の方は、足袋というと和服に合わせるものと思ってしまう所があるんですが、それだけだとどうしてもたくさんの人達に使ってもらえないと思ったので、洋装にも合う物にしようと企画しました。そうすると、海外の人でも使ってもらえる。例えばストライプや水玉、猫など。柄足袋は昔からあるんですけど、ここまで変わった柄は無いと思います。今年の4月からパリのお店でテスト販売してます。」

Clik here to view.

「SAMURAI TABI」シリーズ。色とりどりの柄足袋は、コーディネート次第で洋服にも合わせられるということです

パリではこういった柄物が受けていて、今後は、台湾、シンガポール、マレーシアでも販売を計画しているそうです。

★足袋蔵をリノベーションしておしゃれな飲食店に

そして、行田市としても、行田の足袋文化を新しい形で保存する取り組みをしています。行田市教育委員会の中島さんのお話です。

- 行田市教育委員会・文化財保護課長 中島洋一さん

- 「今、本来の用途として使用される『足袋蔵』はほとんど無くなっている。そこで市では、空いてる足袋蔵をリノベーションして、お蕎麦やさんなど新たな足袋蔵への再活用に取り組んでいる。こういうものは壊したら二度と作れないですし、今作ろうと思ったらお金もかかるし大変な技術が必要ですので。先人達が残してくれた、貴重な歴史資産を活用しながら次の世代に引き継いでいくのが、一番いいと思っています。」

Clik here to view.

「足袋蔵パン工房rye」。現在はパン屋さんですが、元・足袋蔵です。店内は天井が高く、当時の様相を残していました

他にも、足袋蔵ツアーや「ベスト足袋ニスト」など、行田市の足袋を盛り上げようと、様々なイベントを催しているようです。

Clik here to view.

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!