去年、全国に甚大な被害をもたらした台風19号から、今週でちょうど1年が経ちました。19号で特に被害が大きかったのが九州地方ですが、その九州から、避難や防災に関する最新の取り組みが広がっています。10月15日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。

まずは、宮崎県日南市が避難所に新たなシステムを導入したということで話を聞きました。日南市役所の、総務・危機管理課長、和田 考巨(やすきよ)さんのお話。

★宮崎県日南市「避難所マップで混雑を確認」

- 日南市役所 総務・危機管理課長 和田 考巨さん

- 「先月の台風の際に、リアルタイムで避難所の空き状況を確認できるサービスを活用。スマホやパソコンの地図の中に、「空いています」「やや混雑」「混雑」「満」の4段階での表示があるので、それを確認して避難。これまでの災害では、一部の避難所で避難者が集中してしまうことがあったが、特にコロナ禍では、ソーシャルディスタンスの確保、混雑の防止が重要となる為、このシステムを導入。自宅に留まることも一つの避難なので、空き状況見て住宅に留まった方もいた。「分散避難」という点でそう判断された。」

避難所の空き状況確認サービス「バカンマップ」(例)

宮崎県の日南市では、今年9月6日、台風が接近する中で、全市民を対象に避難勧告が出されました。そこで初めて活用されたのが、この空き状況の確認システム。

市民は、市役所のホームページなどで公開されているURLをクリックすると、日南市内のマップを見ることができます。そのマップ上に、市内11カ所の避難所の混み具合が、リアルタイムで表示。例えば、公民館には〈空いています〉、生涯学習センターには満員の〈満〉の表示がある場合、ひと目で、公民館に行けば良いことがわかる(4段階の表示は、現場の職員が状況を見ながらパソコンで入力)。

日南市でも今回、コロナの影響で、避難所の定員を減らしていたそうですが、このシステムのおかげで避難所まで来て「入れません」ということもなかったそうです。当日は、1万アクセスを達成。市民が5万人いることを考えても、初回にしては上々の実績とのことでした。

★もともとは飲食店用

そして実はこのシステム、東京のIT企業が開発したものなんですが、はじめ想定していたのは避難所ではなかったようです。株式会社バカンの代表取締役、河野 剛進(かわの・たかのぶ)さんのお話。

- 株式会社バカンの代表取締役 河野 剛進さん

- 「元々はレストランやカフェで座席がどれだけ空いているか、リアルタイムの空き状況がわかるサービスとして展開。それを避難所でも使えないかと問い合わせを自治体からいただき、有事の際にも使えるんじゃないかとチャレンジ。(日南市と)締結して2週間後ぐらいに台風がきた。そこまでにたくさん訓練できれば、良かったのかもしれないが、当時リアルタイムで見ていても、職員の方の運用や、地域の方からのアクセスも市の協力でしっかり拡散されていたので、しっかり対応してもらえて良かったなとリアルタイムで感じていた。」

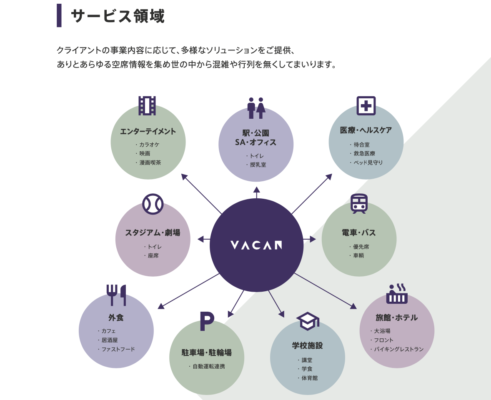

バカンの空き状況確認サービスは、様々なところで活用されています

こちらは、「VACAN(バカン)」という名前のサービスです(「vacancy=空席」が由来)。マップ上に混み具合が表示される仕様は、今年の6月からスタートしたそうですが、現在、500以上のレストランや喫茶店、商業施設などで導入。

基本的に、飲食店ではカメラを設置し、人の入り状況をAIが自動認識。機械が勝手に、「やや混雑」、「相当混んでる」と判断してくれるので、店員さんがいちいち手入力しなくてもOKです。また、カメラを外に向けておくことで、外に並ぶお客さんの「行列」も計測可能なので、意外なところで行列ができるラーメン屋も取り入れているそうなんです。

一方の「避難所」での導入事例は、現在全国で4つの自治体で、関東では群馬県桐生市と東京の多摩市が導入しているそうです。ただやはりこのご時世、引き合いは非常に多いようで、今後、提携を控えている自治体もいくつもあるということでした。

★究極のリアルタイム情報「つぶやき」から被害状況を把握する

このように、災害時には、いかに〈リアルタイム〉の情報を集め、素早く発信するかが大事になってきますが、リアルタイム情報の宝庫といえばSNSです。この、人々のつぶやきこそが災害時の鍵になるということで、画期的なサービスを始めていた企業があった。株式会社スペクティの代表取締役、村上 建治郎さんのお話。

- 株式会社スペクティ・代表取締役 村上 建治郎さん

- 「「Spectee Pro(スペクティプロ)」というサービス。主にツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどのSNSに上がる情報を元に、災害の発生場所や事故の発生場所をリアルタイムに配信して、例えば土砂災害はどこで発生してるのかを地図上で見ることができる。今までは、自治体の職員が現地に行って、「ここまで水が来てます」と報告していたが、一般の方の投稿を元にすぐに初動に入れるので、救助も復旧も早くなる。災害・被害状況を瞬時に共有できるようになってきた。スマホの普及で、写真も動画も撮れて、すぐにネットにあげられる状態なので、今だからこそ出来る新しいもの。」

「スペクティ・プロ」

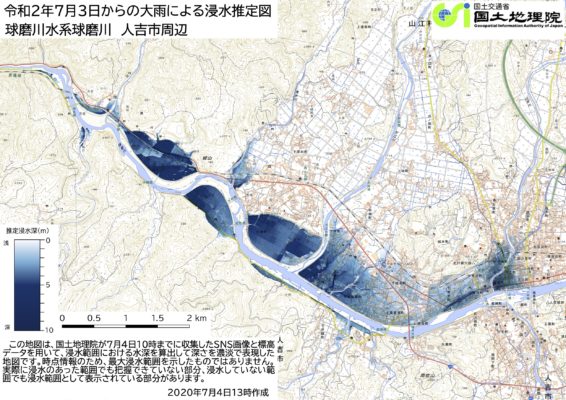

球磨川水系球磨川 人吉市周辺(2020年7月4日13時作成)(出典:国土地理院)

今年7月、豪雨で熊本県の球磨川が決壊した時、周辺住民の「つぶやき」から、河川の氾濫状況をいち早く特定。普通、航空機やヘリコプターの写真による分析が必要ですが、SNSに次々と投稿される画像や動画から、国土地理院がたった一日で、詳細な「浸水マップ」を作り上げたそうです。

5Gも始まり、より情報はスピーディーに。技術の進歩が、危機管理の形を変えるかもしれません。

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!